FF式ストーブは優れものです

FF式ストーブは、部屋の空気を汚さずに快適に生活することができる暖房器具です。正式には、密閉式石油ストーブと呼びます。我が家は、この快適なFF式ストーブを愛用しています。しかし、昨冬からときおりエラーで強制停止されて困っていましたが、2023年冬に向けてFF式床暖ストーブを更新することにしました。この更新手順をまとめました。

FF式ストーブにはどういう利点があるのか?

FF式のFFは、強制給排気(Forced draught balanced Flue)の略で、燃焼用の空気を室外から強制的に取り入れ、排気は煙突を通して室外に出す方式です。ゲームで有名なファイナルファンタジーとは関係ありません。このFF式床暖ストーブを使ってみれば、その素晴らしさがよく分かるのですが、いかんせん価格が高いことで二の足を踏んでしまいます。

はじめに、FF式床暖ストーブの更新手順の前に、まずはFF式床暖ストーブの素晴らしさからレポートしていきたいと思います。なお、ここでは、FF式ストーブとFF式ストーブに床暖機能が付加されているFF式床暖ストーブの機能について合わせてレポートしています。当然ですが、FF式床暖ストーブは、FF式ストーブの機能をすべて持ったものです。レポートの中で表記が混在しているところがありますが、FF式ストーブの素晴らしさが分かっていただけたら幸いです。

換気の必要がない

FF式ストーブの煙突は、煙突と言っても、写真のように壁に突き出しているだけで、屋根に取り付けるような大掛かりなものではなく、ここからサンタさんが部屋に入ってくることは不可能です。この煙突から燃焼空気を外に捨てるので、灯油を燃やしているにも関わらず部屋の中に燃焼後のガスが放出されないので部屋の中の空気が汚れず、換気する必要がありません。

ご存知のとおり、一般的なストーブは、すべての燃焼空気が部屋の中に排出されているので、必ず換気が必要です。しかし、FF式ストーブは、燃焼させた熱だけを利用することができるという、換気が不要な石油ストーブという素晴らしい製品なのです。

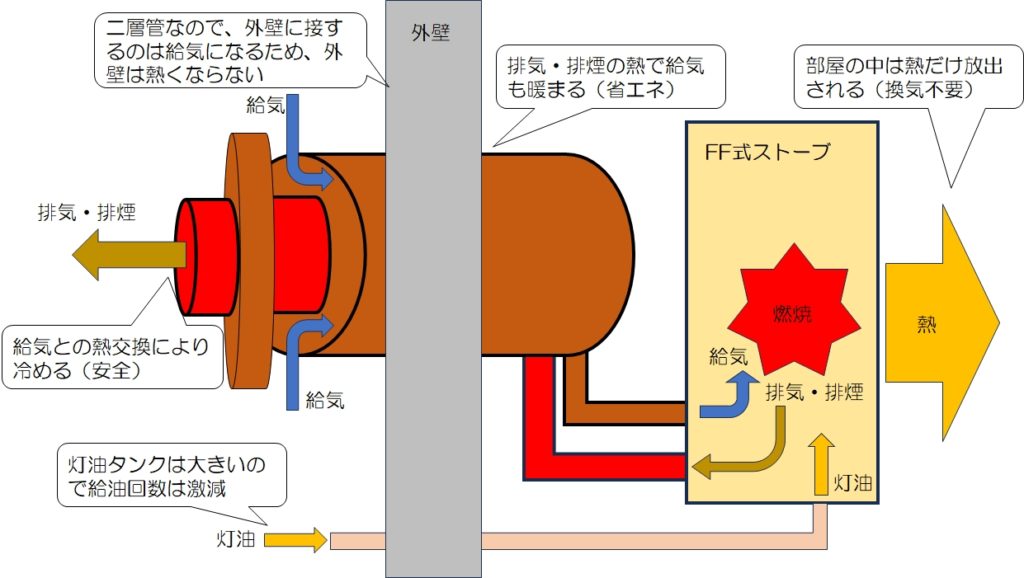

煙突周りの概略図です。

図のように煙突の配管は二層管になっていて、中心部から燃焼空気(排気・排煙)が排出されます。給気は排煙筒を包み込むように外側から吸い込むので、煙突内で給気の空気を排煙の熱で温める形になりるので、熱効率も高まります。

外壁への熱の影響も気になりますが、二層管になっているので、外壁は外気と接している形になるので熱の影響は皆無です。(壁に熱の影響が出るぐらい給気と排気の熱交換をしてくれればいいのですが、残念ながら煙突内はそこまで熱交換率は高くありません。)

ついでに、灯油タンクは一般的なストーブよりもタンク容量が大きいため、給油回数がとても少なくなります。ちなみに、我が家の屋外タンクは小型の80Lですが、灯油缶なら3缶分は余裕で入るので、1か月以上給油する必要がありません。かなり楽になるでしょ?

オンタイマーが付いている

FF式ストーブには、オンタイマーが付いているものが多いです。このUFH-703RXにも付いています。

石油ストーブには通常オフタイマーがあってもオンタイマーは付いていません。オンタイマーで点火するときは、無人が前提ですので、火災の危険性を考えると付いていないことが理解できます。しかし、このFF式ストーブは、排煙を直接外に出し安全が確保されていることから、オンタイマーで起動できるのです。そのため、朝起きたときに部屋を温かい状態にすることができます。しかも、エアコンとは違って部屋が乾燥しにくい面も見逃せません。とても人に優しい製品なのです。

床暖房を使える(床暖房機能付きの場合)

FF式ストーブは、床暖房機能付きのものがあります。FF式ストーブに床暖シートを接続して使用するものです。FF式ストーブで循環液を温めて、床暖シート内の配管に循環液を循環させてシートを暖めるという仕組みです。

FF式式床暖ストーブの背面には、このように循環液が出入りするホースがあります。右下に斜めに伸びている灰色の配管です。この往復計2本の配管を床暖シートに繋げます。

通常、部屋に床暖房を設置すると床板をめくるなど大掛かりな建築工事が必要ですが、この方式であれば面倒な工事が不要です。また、万が一使用中に配管が壊れても床をめくって修繕工事をする必要もありません。床暖房を導入するときは、「電気式」でもなく「ガス式」でもなく「FF式床暖ストーブ」こそがベストの選択だと思います。

我が家もFF式床暖ストーブを買って良かったと特に感じるのは、この床暖房の暖かさです。水温40度ほどのお湯が循環しているので、ほのかな暖かさを感じてとても気持ちがいいです。床が暖まると室温はそれなりでも十分に暖かく感じるものです。ストーブを切ったあとでも、お湯が残っている床はかなりの時間温かい状態で残っていることも利点です。これは電気式よりも特に優れているところです。

輻射式なので温かい

FF式ストーブには、ファンヒーター方式(温風式)が増えていますが、輻射式の方が部屋が気持ちよく暖まります。ファンヒーター方式は、部屋の空気を暖めていますが、輻射式は部屋の壁や床を暖めるイメージです。暖まる早さは断然ファンヒーター方式が勝りますが、時間とともに輻射式がパワーを発揮します。薪ストーブは輻射熱の代表格です。あの暖かさを感じることができます。

ゼータススイングシリーズを再購入

話を戻します。

調子が悪いFF式ストーブUF-70RXです。去年から調子が悪くなってきましたが、だましだまし18年間使いました。随分お世話になりました。とても愛着があります。すばらしいFF式床暖ストーブでした。

18年の歳月は長いです。このUF-70RXを購入したのは、2005年のことです。当時は、サンデンという名前のメーカーでゼータススイングシリーズというブランドのFF式ストーブでした。しかし、2007年にサンデンは、ゼータススイングシリーズをサンポットに事業譲渡し、さらに2022年にサンポットは長府製作所に吸収合併されています。今回(2023年)も再びゼータススイングシリーズのUFH-703RXを購入しましたが、長府製作所製に変わりました。

ゼータススイングシリーズの後継機種を選んだ理由はいろいろありますが、これらの条件を満たすのはゼータススイングシリーズの後継機種であるUFH-703RXしかありません。

- 輻射式

- 床暖ストーブ

- ストーブの奥行きが小さい

- ストーブ後ろのスペースが狭い

- 既設の煙突穴を利用したい(穴の位置が合わないと壁の開口作業が必要)

長府製作所製の新たに購入したFF式床暖ストーブUFH-703RXがやってきました。

ネットで購入しました。箱がでかい!

新たに購入したFF式床暖ストーブUFH-703RXです。

デザインが変わっていますね。液晶も操作ボタンも大きく見やすくなっています。

既設FF式ストーブUF-70RXの取り外し

愛着はありますが、新たなストーブを購入した以上は、置いておくわけにはいきません。取り外して処分します。

コンセント、温水配管、灯油配管などは先に外しておきます。

転倒防止ネジの取り外し

まずは、転倒防止金具を取り外します。

我が家では、後ろに架台を取り付けてあるのでこのネジをとても外しにくかったです。

でも、わざわざ取り付けたこの架台は、ちょっとした食べ物を温めるときにはとても便利です。

温水配管の取り外し

床暖マットと接続している温水配管を取り外します。

18年前に温水配管を取り付けたときは、手でひねってホースを固定したことを覚えていますが、クリップが固着して手で動かすことは不可能です。クリップが壊れても仕方がない前提で、ニッパーでクリップをつまんで引き下ろします。

ニッパーを使うと簡単にクリップを引き下ろすことができました。

しかし、温水配管のホースが固着して手で引っ張ってもまったく抜けません。18年間放置しているとこんなことになってしまうのです。

どうしてもホースが外れないので、ホースをニッパーで切り取ります。

ざっくりいっちゃいます。

このときに、温水配管のバルブが存在していることを忘れていました。このレポートを参考にされる方は、ニッパーでホースを切る前にバルブを閉にしておきましょう。

ニッパーでホースを切断すると・・・とめどなく不凍液が出てきます。当たり前・・・

事件発生です。

ホースと受け皿とペットボトルは用意していたけど、多少の真っ赤な不要液が床に溢れてしまいました。不凍液はトータル1Lぐらい出てきました。バルブを閉にしておくことがベストかもしれませんが、マニュアルを読むと水抜き運転という手順もあったのです。次回は気をつけます。

この不凍液は、赤い色が落ちにくいので早めに拭き取った方がいいです。早めに対処したので、きれいに掃除できました。

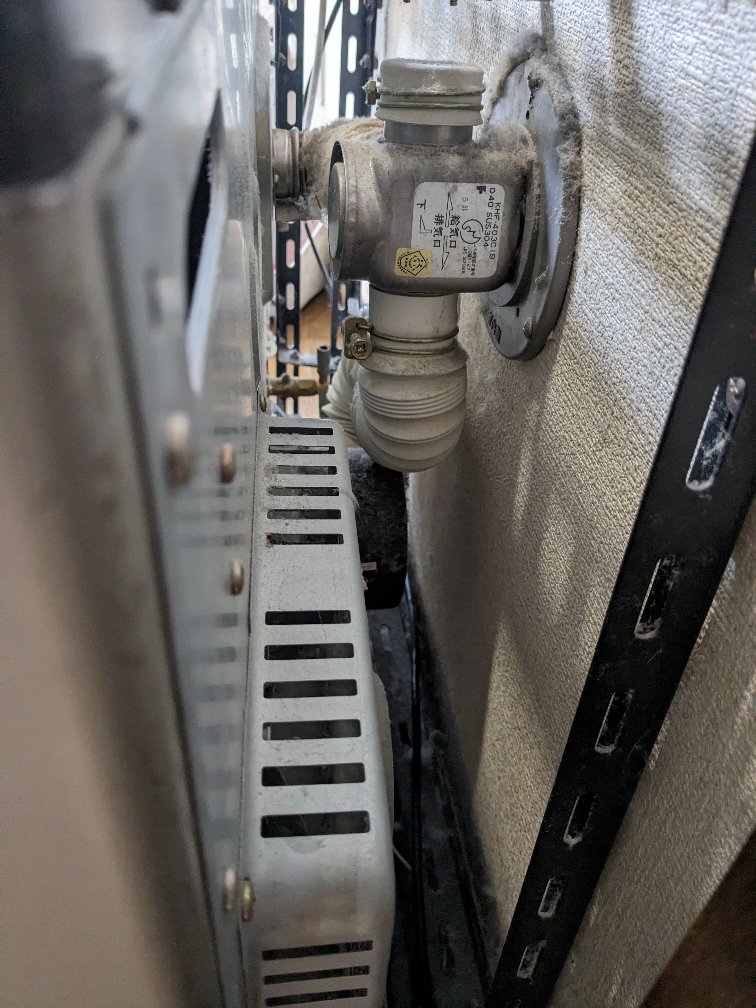

吸気ダクトの取り外し

左がFF式ストーブで右が外壁です。右側の壁の外から煙突を通して給気して部屋に入ったあとは、下側の白いじゃばらホースを通ってストーブに給気されます。

この白いホースを固定している金属リングを取り外します。プラスドライバーで緩めると簡単に取り外せます。

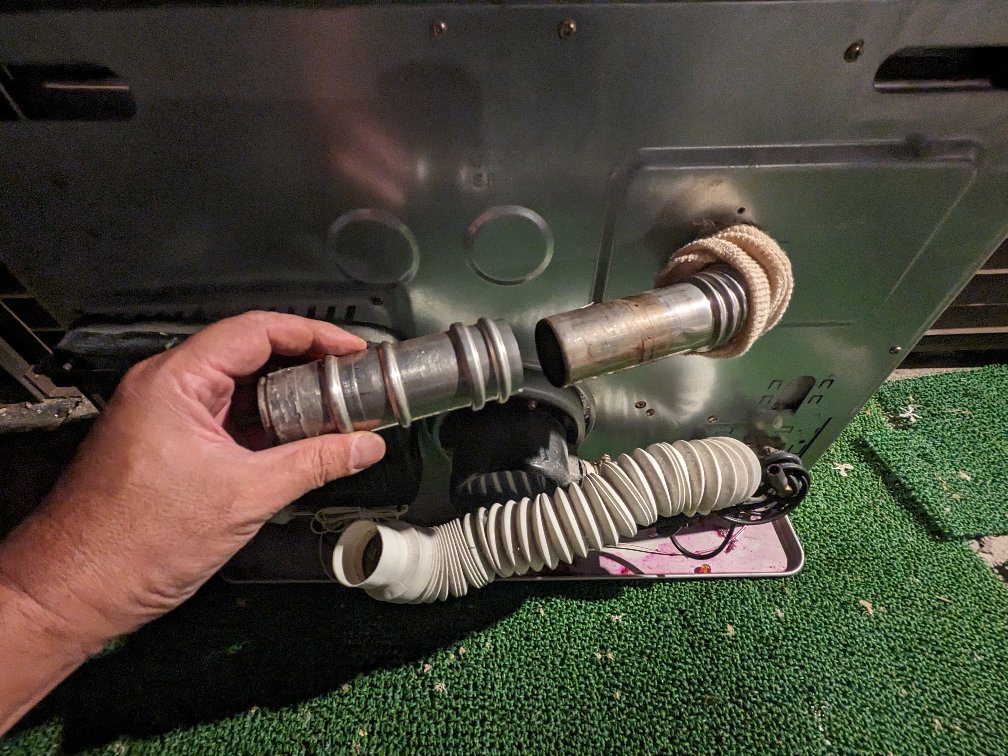

排気ダクトの取り外し

私の記憶では、煙突側の膨らんでいるところに排気管をガチャンとはめた記憶があるのです。とにかく、その記憶を頼りに排気管を引っ張ってもびくともしないし、結局抜けない。

固着しているのと思い、排気管を左右に力ずくで動かしたりしていると、とうとう排気管を破断してしまった!

廃棄するとはいえ、大変なことになった気がする・・・

破断したところは、排気管の固定位置とはまったく関係ないところで、排気管の接続は、よりストーブに近いところで差し込んでいるだけの状態だった。そういえば、こんな状態だったような・・・?

なにしても、記憶は曖昧であることは間違いないし、こうしてレポートを残しておけば、次のストーブ更新時の18年後(?)は、レポートを頼りに更新すればよいので、安心です(はず)。

新設FF式ストーブUFH-703RXの取り付け

煙突の取り付け

前の煙突は破断してしまったので、新しい煙突を取り付ける必要があります。煙突は購入したFF式ストーブに付属しているので、大きな問題にはなりませんでした。

正直、破断した煙突はどうしたものかと心配していました。

18年前に煙突をどうやって取り付けたのか記憶がありません。まいったなあと思いつつ、煙突を回してみると簡単に外れました。煙突の外と中でネジ式で接続されている構造でした。

とりあえず、破断したことは一安心。

部屋の内側がピンボケですが、部屋内から見た煙突穴です。18年前に煙突穴をホールソーで開けました。壁が中空なので、壁部分に塩ビ配管を突っ込んたことまでは覚えています。

みっつの白いネジは、煙突を固定するためのネジ受けです。中空壁なので、ネジが固定されないので、ボード夜のネジの受けのアンカーを取り付けました。これは18年前に行った作業です。

左上に広がっているねずみ色の部分は、部屋側のボードが崩れたので、ネオシールを取り付けた記憶があります。

アンカーもネオシールも煙突のフランジで隠れる部分が多いので、気にしないことにします。

穴から見えるのは屋外のラティスです。ラティスにピントが合っていますね。

部屋の外側からみた煙突穴です。

壁塗装のときに煙突部材ごと塗っているので、この部材を取り外したくありません。

部屋内の煙突を取り付けました。この煙突の取り付けは、部屋の内外で2人で同時に煙突を廻してネジをはめ込まないといけません。ここだけは1人で作業できません。

部屋の外側です。

既設の煙突部材の上に新しい煙突部材を取り付けることにします。既設よりも煙突が長くなることになります。煙突が今より10cmほど突き出す形になりますが、我が家のこの位置は煙突が突き出ていても問題ないところです。また、排気と給気で熱交換する距離が長くなり省エネ側になることも意識しています。

排気管抜け検知リード線の取り付け

煙突に排気管抜け検知リード線を取り付けます。ドライバーでネジを締めるだけです。

この検知リード線が必要以上にとても長いのです。遠いところに煙突を付ける場合を想定してのことでしょうが、どういう位置に煙突を付けることを想定してこの長さにしているのでしょうかね?

これは、撤去したFF式ストーブの排気管抜け検知リード線です。

今回、この検知リード線の接続位置が既設ストーブと大きく異なります。前回は、排気管が抜けたことを検知するために排気管にこの金具をがちゃんとはめる形でした。今回は、煙突本体に排気管抜け検知リード線を接続することになります。

これまで、排気管が抜けていないのに、排気管抜けを何度か検知して急消火することがありました。導通が悪いことが原因かと思い、接点復活スプレーを浴びせたり、ヤスリで配管を削ったりして不具合は解消しましたが、今回のこの検知方法は進化と言えます。

排気管の取り付け

まずは、FF式ストーブから排気管エルボを取り外します。

ネジは2本で接続されています。簡単に抜けます。

排気管は撤去した機種よりかなり短くなっています。配管の取り回しが厳しいかもしれません。

排気管カバーがFF式ストーブに付属しているので、取り付けておきます。熱効率を考えると部屋内では、カバーをしない方が部屋が温まる方向でエコだと思いますが、作業時の火傷の危険を考えて取り付けることにしました。

この配管エルボは伸び縮みします。排気管を接続する前に煙突の向きやストーブ側の給気パイプの向きを先に調整した方がいいです。総合的に判断して、煙突(給気筒)の向きや排気管の位置取りを決定しましょう。

我が家の場合は、煙突を見て排気管を左に出して、給気配管を下方向につなぐことにしました。

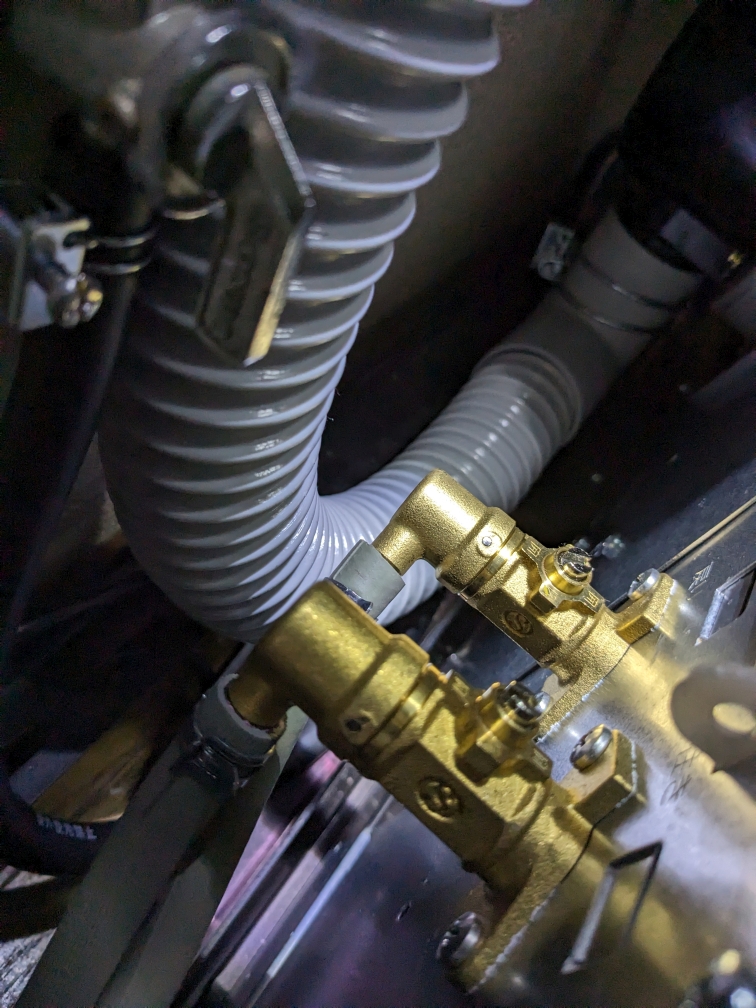

送油管と温水配管の取り付け

ストーブを固定する前に送油管を接続します。ストーブを固定するとストーブの裏は狭いので、作業できません。送油管はストーブに付属していたので、更新しました。

屋外の送油配管と灯油コックは前のものをそのまま使用します。18年前の話ですが、これらを設置する作業はたいして難しくありませんでした。送油管の取り回しスペースがあれば特に難しくはありません。あとは、外壁に穴を空けて、コックを取り付けるだけでした。

温水配管も接続します。温水配管はコネクタの更新までしないので、そのまま使用することにしました。カタログ見ているとコネクタは形状が変わっているようです。古いものは入手し辛いのかもしれません。でも、今のままで使えるのでそのまま使うことにします。更新は、コネクタが壊れたときに考えることにします。といってもすでに18年も使っているんですが…

ストーブ側の抜け止めのワンタッチプラグだけは更新することにしました。

あと、転倒防止金具も狭くなってからは取り付けが大変なので、先に取り付けできるところは取り付けしておきます。

設置完了

ということで設置完成です。

実際、ストーブの位置決めは、なんだかんだで時間がかかりました。設置位置を調整したりするので最初はどのネジも仮止め程度に止めておいたほうがいいでしょう。

前回の記録があれば今回も苦労しなかったろうなと思いましたので、今回はレポートを残しました。きっと次は楽に取り付けられることでしょう。

次は20年後?今回の作業は、老眼のため狭いところが見づらくなっていますが、次は目がキチンと見えている自信がありません。よって次は自分で更新する自信がありません…

運転開始

ストーブを点火する前に、温水暖房用の不凍液を追加する必要があります。不凍液と補充液は成分が異なるので、最初は不凍液を注入しましょう。

ストーブの分だけしか補充する必要がなかったので、不凍液は2Lほどしか使用しませんでした。もっと小さい容量を買えばよかった・・・

さて、点火です!

しかし、運転しても床暖マットが暖かくなりません。なんでだろう・・・?

温水配管のバルブがありました。

往きと還りの両方のバルブを開ける必要があります。普段は開け締めしていなかったので、全く気づきませんでした。いろいろありますな。

まとめ

FF式ストーブの撤去と長府製作所製のFF式床暖ストーブUFH-703RXの設置についてまとめたDIYレポートはいかがだったでしょうか。

FF式ストーブは、石油ストーブのいいところだけを取り出した素晴らしい製品です。我が家では18年以上にわたって快適に使っていましたが、このたび更新することになりました。設置にあたっては、ネジは仮止めをしてから位置調整して本締めという流れをおすすめします。

ぜひとも快適なFF式床暖ストーブを体験してほしいです。値段の価値はあると思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント