格安の断熱対策で少しでも家の中を暖かくしています

今年は、我が家の柿がたくさん実りました。柿がたくさんなる年は雪が多いと聞くことがありますが、11月に入っても夏日というニュースが出ています。本気で温暖化ではなく沸騰化が心配です。これまで以上に可能な限り化石燃料を使わずに家を暖かくしたいです。

コロナ対策という言葉も聞かなくなってきましたが、コロナ対策の有無に関わらず部屋の換気は必要ですので、できる限りの保温対策をしたいものです。

また、今年は円安が進んでいます。円安が続くと燃料代が上がります。電気代も含めて燃料代をいかに節約するかは、断熱対策にかかっていると言っても過言ではありませhん。

ここでは、我が家で行っている格安の断熱対策や保温対策をご紹介します。断熱や保温は、床と窓をいかに対策するかで結果が大きく変わります。

床の断熱対策

ガンガン暖房を効かせても床はなかなか温まりません。温かい空気は上に上がっていくので、床はいつまでたっても暖まりにくいのです。また、部屋がいくら暖かくても足元が暖かくならないと人は暖かく感じません。

床の冷気は床下から伝わってきます。そのため、いかに床下の冷気を部屋に入ってくることを防ぐことが断熱の重要なポイントになります。特にこたつを使用している家庭では、こたつの下の断熱は、光熱費を抑えるために特に重要です。こたつの下だから断熱を気にしなくていいのではありません。こたつの下だからこそ断熱に気を配らなければなりません。

アルミ製保温シートをじゅうたんの下に敷く

このページを見ている方なら、すでにこの方法で断熱している方も多いと思いますが、この方法は、考えている以上に効果的な方法です。是非ともやってみてください。当然ながら薄手よりも厚手の保温シートの方が有効です。しかし、100均で売っている薄い保温シートも侮れません。

下段に薄手の保温シート、中段に厚手の保温シート、上段にじゅうたんを敷けばかなりの断熱効果を発揮します。我が家ではこのまま実践しています。

パズルマットをじゅうたんの下に敷く

断熱シートを1枚敷いてから、その上にパズルマットを敷いて、その上にじゅうたんを敷きます。感覚的には保温シートより効いている気がします。床にクッション性があると暖かい肌触りになるからでしょうか。クッションフロアと同じような感じで心地いいです。

パズルマットは、かつて子ども用に買ったものですが、子どもも大きくなって使わなくなった後、第二の人生として断熱用に使っています。高くないものですので、ジョイントマットを断熱用に追加購入して面積を増やしています。

段ボールをじゅうたんの下に敷く

実は最強の技です。無料で入手でき最大の効果を発揮します。もちろんダンボールの重ね技も有効どころか「効果的すぎる」のです。ダンボールは、強度を上げるために空気層があるのですが、この空気層は保温にとても効果的です。

我が家では、通販で購入するたびに増えていくダンボールをじゅうたんの下に順番に追加して敷き重ねています。うまく重ねないと、躓くので注意しましょう。厚めのダンボールは、クッション性も抜群で暖かさも感じます。

春になれば踏みつけられたダンボールが潰れて薄くなっています。廃棄は、薄くなった方が運びやすいので、とても便利な断熱材なのです。唯一の欠点は、段差ができると、掃除機を使いにくいということです。上手に敷きましょう。

ちなみに、新聞紙でも試してみたのですが、最初からぺったんこなので、断熱性が低いです。効き目を感じません。やめたほうがいいです。

(例)我が家のリビング床の断熱対策(こたつ周り)

我が家のリビングの断熱対策です。この部屋で一番長い時間を過ごしています。我が家の光熱費を下げるためには、この部屋の断熱性を高めることが重要です。

我が家のリビングは、板間です。10月になると肌寒くなってきますので、こたつやストーブを出す前に床を冬モードにします。床さえ寒くなければ、部屋は暖かく感じます。

まずは、薄手の断熱シートを敷きます。100均で売っているものです。断熱対策をする上で断熱材を厚くするよりも断熱層を増やすことの方が、効果的だと思います。

薄手の断熱シートの上に厚手の断熱シートを敷きます。一番奥の細長い断熱シートは、断熱用として販売している物ではなく、レジャーシートとして使っていたものです。最近は、断熱用途でしか使っていません。

2層の断熱シートの上に、床暖シートを敷きます。床暖シートがないところは、パズルマットを敷きます。

話がそれますが、この床暖シートは、電気式ではなく床暖内蔵FF式石油暖房機につながっているもので、灯油ストーブから床暖シート内の配管にお湯を循環させて部屋を暖めるものです。

値段が高いことが欠点ですが、燃焼ガスは煙突で外に出るし、床は暖かいし、灯油タンクを置いているので、給油回数は少ないしで超おすすめの製品です。

この件については、改めてレポートしたいと思っています。

床暖シートの上にじゅうたんを敷きます。

じゅうたんは、床暖房対応製品を使用しましょう。

じゅうたんの上にラグを敷きます。

ラグは、食事をこぼした場合などに備えて敷いています。実際のところ床暖房をする場合は、その上に何も敷かない方が熱効率がいいですね。当然のことですが、ジレンマです。

テーブルを置けば完成です。

この状態にしておけば、11月まで暖房を使わずに快適に過ごすことができます。

冬になればこんな感じでこたつをセットします。こたつは日本人が生み出した最高の発明品だと思います。

床暖房を使用するときは、こたつの電源を入れなくてもこたつは温まってきます。

(例)我が家のリビング床の断熱対策(フローリング)

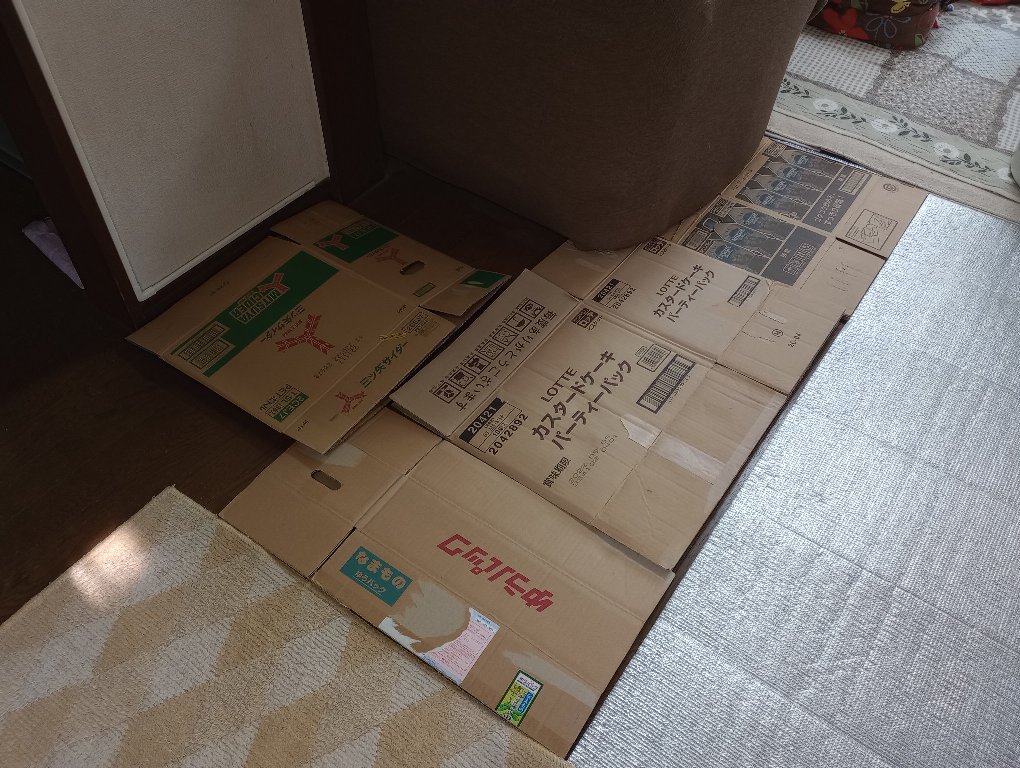

フローリングをダンボールで断熱する我が家の手順です。完全無料ですが、かなり効果があります。

写真左上のシルバーの長方形の通気口は、床下の冷気を部屋に入れるために夏に活躍しています。冬はここからの冷気を絶対に家の中に入れてはいけません。

ダンボールを隙間なく敷きつめます。

歩きまわるところですので、できる限り段差ができないように隙間なく敷きましょう。左下の黄色いじゅうたんは、使わなくなった古い絨毯です。ダンボール代わりに敷いています。右側の断熱シートは余っていたので、敷いています。

※古い絨毯よりもダンボールの方が温かいので古い絨毯は後に処分しました。

ダンボールの上にラグを敷きます。

ダンボールの上を歩くと緩やかな弾力があり、踏み心地も悪くありません。

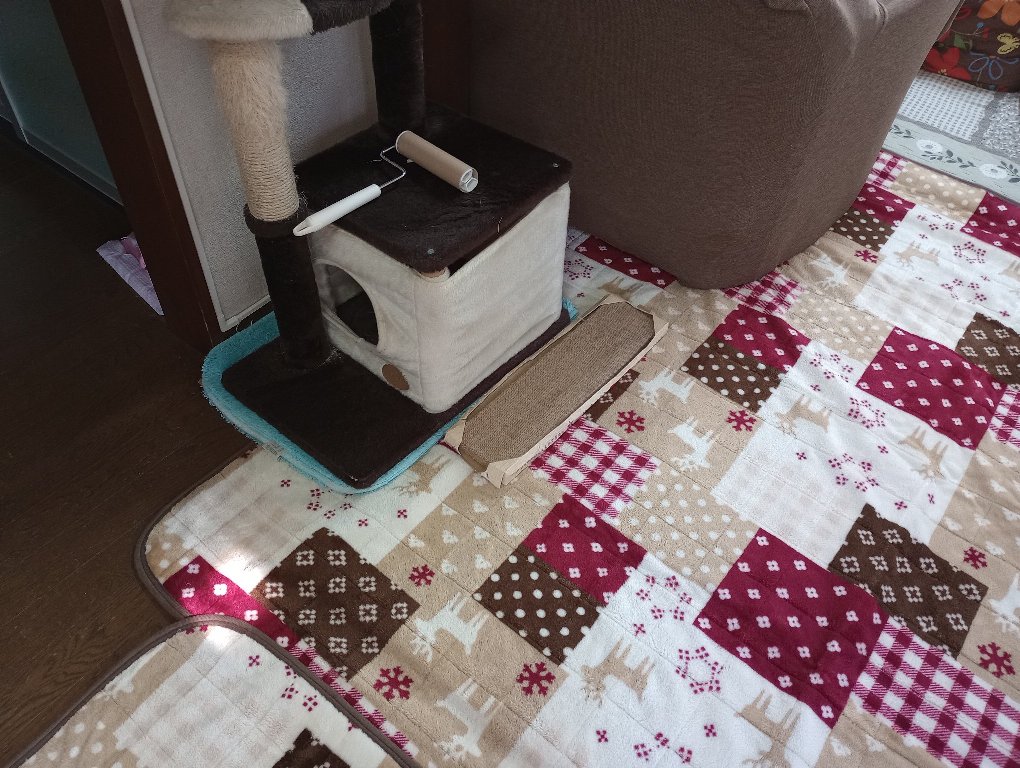

猫の定位置ですので、青い敷きマットを敷いてから猫タワーを置きます。これで完成です。ラグの下にダンボールを敷いているようには見えません。お客さんが来ても安心です。

完全無料でできる床の断熱対策です。是非ともやってみてください。とても効果があります。

窓の断熱対策

窓は思っている以上に断熱性が低いです。住宅の場合、熱損失の半分以上が窓から失われると言われています。そのため、ペアガラスなどで対策が行われているのです。

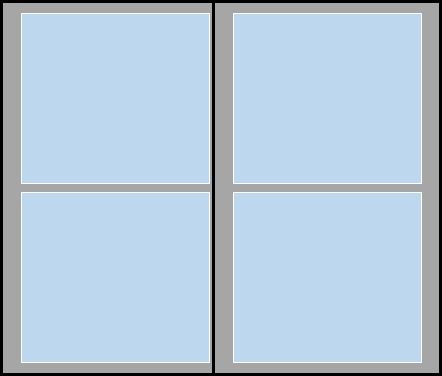

まず、窓の構造を考えてみましょう。

当たり前ですが、窓を閉めたとしても窓の上下には隙間があります。隙間はないと思っている方が多いかもしれませんが、左右に開閉する窓の場合、窓は車輪に載っかているので、その車輪によって窓は浮いている状態になっています。そのため、窓には隙間が存在します。ゴキブリもこの隙間から入ってくるのかもしれません・・・

また、アルミサッシなど窓の枠が金属製であることが多いのですが、金属は熱伝導率が高いため、外の冷気が窓枠を経由して部屋の中に伝わってきます。そのため、最近は樹脂製サッシが普及してきましたが、金属製に比べたら断熱性がマシという程度です。サッシをどう断熱対策するかは重要なテーマです。

話が本題からそれてしまいました。窓枠や隙間の断熱性がどうであれ、最大の面積で最大の熱損失となっている窓のガラス面からの冷気を遮断することが重要です。

窓をカーテンで包み込む

窓や雨戸を閉めていても、カーテンは必ず閉めましょう。人間でいえばマントを羽織るようなものです。マントを被るのと被らないとでは暖かさに違いがあることは明らかです。

さらに、カーテンは窓を包み込むように取り付けることでより効果的に断熱できます。

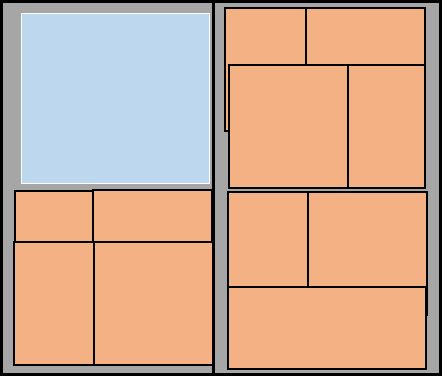

横から窓の上部を見ています。窓側にレースのカーテンが掛かって、部屋側に厚手のカーテンが取り付けられています。通常はこのような状態です。

正面から窓ガラスは見えませんが、横から見ると窓ガラスが丸見えの状態です。この状態では、窓からの冷気が部屋の中に流れてきます。

そこで、ひと工夫します。

カーテンのフックをひとつづつ末端にずらして取り付けると、写真のようにフックがひとつ余ります。

余ったフックは、レースの末端のカーテンフックに取り付けます。レースのカーテンの端のフックはレースと厚手のカーテンの2つのフックが掛かっている状態になります。

カーテンで窓を包み込むイメージです。

最初の状態と比べるとカーテンの横から冷気が入ってきにくくなったことが分かります。暖房が効きやすくなったことを実感できます。

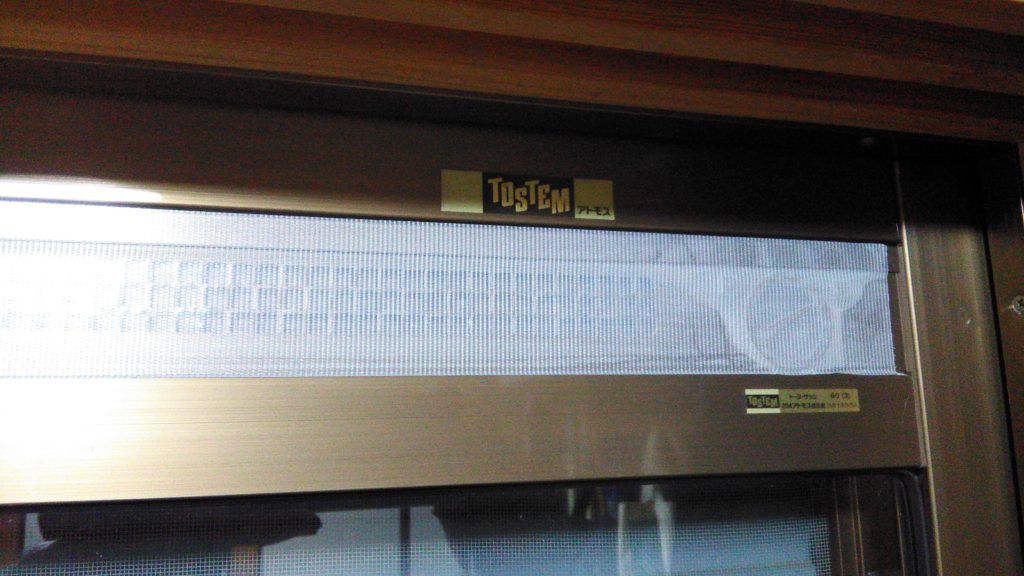

窓の通気口を塞ぐ

窓の通気口を「閉」にしていても多少の隙間があります。ちょっとした隙間から冷気が部屋に入ってきます。

ここに養生テープを張り付けます。気持ち効いている気がします。養生テープは黄緑色が一般的ですが、見た目が悪いので我が家では白色を使っています。

養生テープを貼り付ける理由は、剥がすときに跡が残りにくいからです。ガムテープはやめましょう。春に悲しい結果になります。

実際のところ、アルミの窓枠の断熱性が著しく低いため、通気口を塞いでも断熱性がそれほど高まったか分かりかねますが、塵も積もれば山となるの気持ちで、私は毎年貼り付けています。

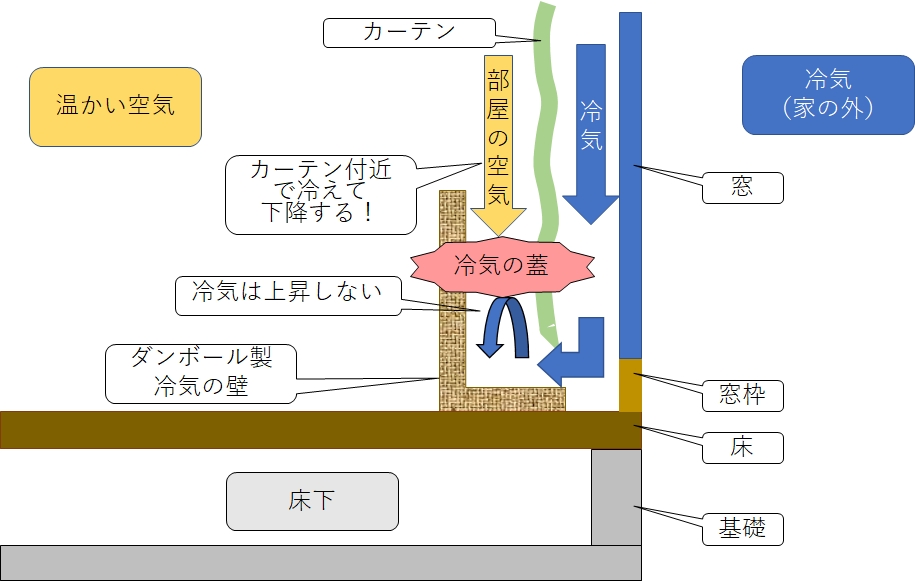

ダンボールの壁で窓からの冷気をブロック

カーテンを閉めてもカーテンと床の隙間から冷気が部屋に流れこんできます。

冷たい空気は下に流れますので当然の結果です。このような冷気の習性を利用して冷気を遮断します。

カーテンの下部を「段ボール製の冷気の壁」で囲います。

窓とカーテンの間で冷やされた冷たい空気は、窓とカーテンの間を下に流れます。この冷気は、「段ボール製冷気の壁」があるので、ダンボール製冷気の壁を越えるためには、上向きに流れないと部屋の中には入ってきません。

部屋の中でカーテン付近で冷やされた部屋の空気もカーテン沿いに下がってきます。この空気は冷気よりも温かいので、冷気に蓋をすることになり理論の上は、冷気は部屋の中に入ってきません。

この技も想像以上の効果を発揮します。材料は段ボールですので無料です。ダンボールは無粋ですが、クリスマスの飾り付けをすれば可愛くなりますよ。

見た目を気にする方は、同様の効果を発揮する商品が販売されています。

段ボールを窓に貼る

一人暮らしの方だけ(?)におすすめの技です。ファミリーであってもやってもらってもいいのですが、見た目が悪いです。私が日本海側で一人暮らしをしていたときに使っていた技です。

2枚の掃き出し窓は、こんな感じですね。

このような感じで、窓の4分の3に段ボールを直接張り付けていました。さすがに、全部ふさぐのは抵抗を感じました・・・部屋が真っ暗になり、寝坊もしそうです。冬は日も短いので太陽の恩恵よりも断熱を優先しました。実際、熱効率的には、太陽光の恵みよりもダンボールを貼るほうが圧倒的に勝ります。

ちなみに、一人暮らしをしていた当時は、台所の床にも段ボールを何重にも敷き詰めていました。スリッパで歩いても寒かったのです。断熱性は高いですが、防火性能は著しく落ちます。お勧めしません。

上記は、合理的ですばらしいアイデアだと思いますが、いざ決行すると、部屋の中が段ボールハウスに見えるらしく、見た目が悪すぎるようです。知り合いには、「ゴミ屋敷」とか「ダンボールハウス」とか揶揄されたこともありますので、この方式の採用には十分な検討が必要です。

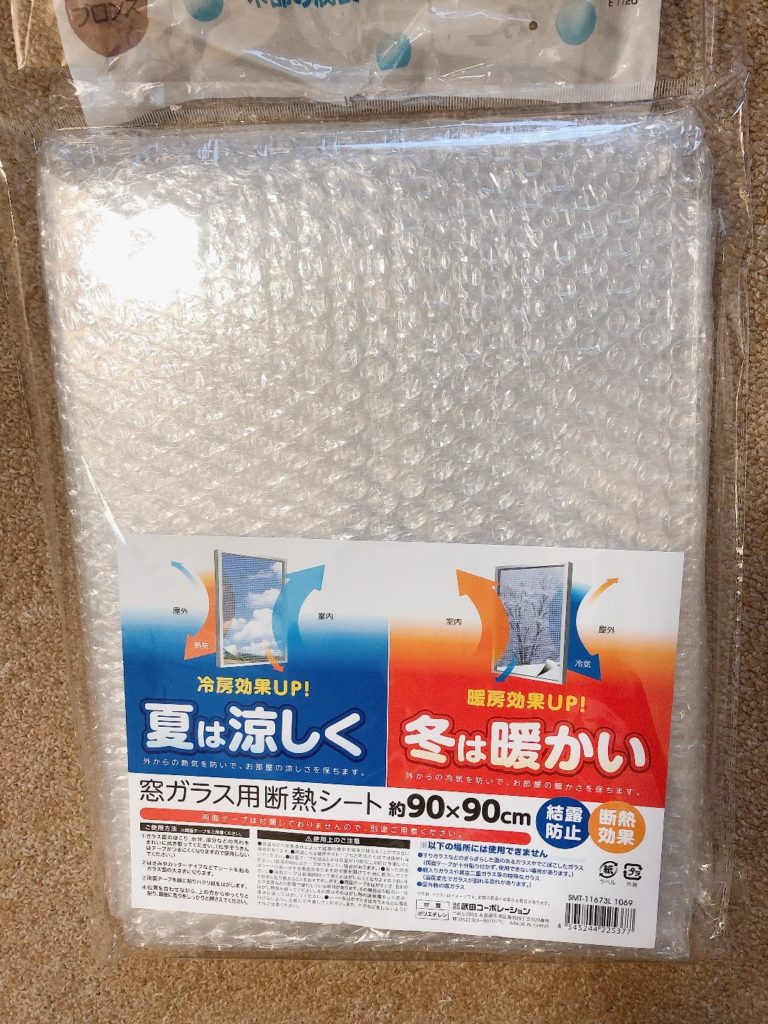

【結露対策】窓ガラス用断熱シートを貼る

この方法は、断熱対策というよりも結露対策です。

断熱すれば、結露を防ぐことにつながるのですが、断熱対策をいろいろ試してみたものの、窓の結露を完全に防ぐことは非常に難しいことが分かってきます。

百均で購入した断熱シートです。いわゆる「プチプチ」です。1枚が90cm×90cmです。窓の高さ45cmまで貼るとすれば、45cm×90cmを2枚貼ることができます。

断熱シートを窓ガラスに貼るための両面テープです。

これも百均で購入しました。

窓ガラスに合わせて、断熱シートを切ってから四隅に両面テープを貼ります。下の方は、両面テープを貼らないところを作った方がきれいに貼れます。

シートはビニール製のため伸び縮みするので、ぴったり貼ることは無理だと思いました。貼ってからも伸び縮みをしているようです。

両面テープを貼っていないところは、結露したときでもシートを乾かすために空気を少しでも流動させるために有効です。

断熱シートを窓に貼る前

断熱シートを窓に貼った後

ガラスの上の方まで貼ると見た目も悪いし、実際に結露するのは窓の下の方だけです。そのため、下の方にだけ断熱シートを貼り付けると結露対策も見た目もとてもいい感じです。このように下方45cmまで断熱材を貼るだけで十分な効果が得られます。

シートと窓の隙間ができるのが嫌な方は、水で貼るシートを購入しましょう。

水で貼るシートを使うときれいに窓に貼れそうです。プチプチタイプは、見た目は完全に負けますが、断熱効果は上だと思います。結局、断熱性能は、空気層の量で決まると思います。

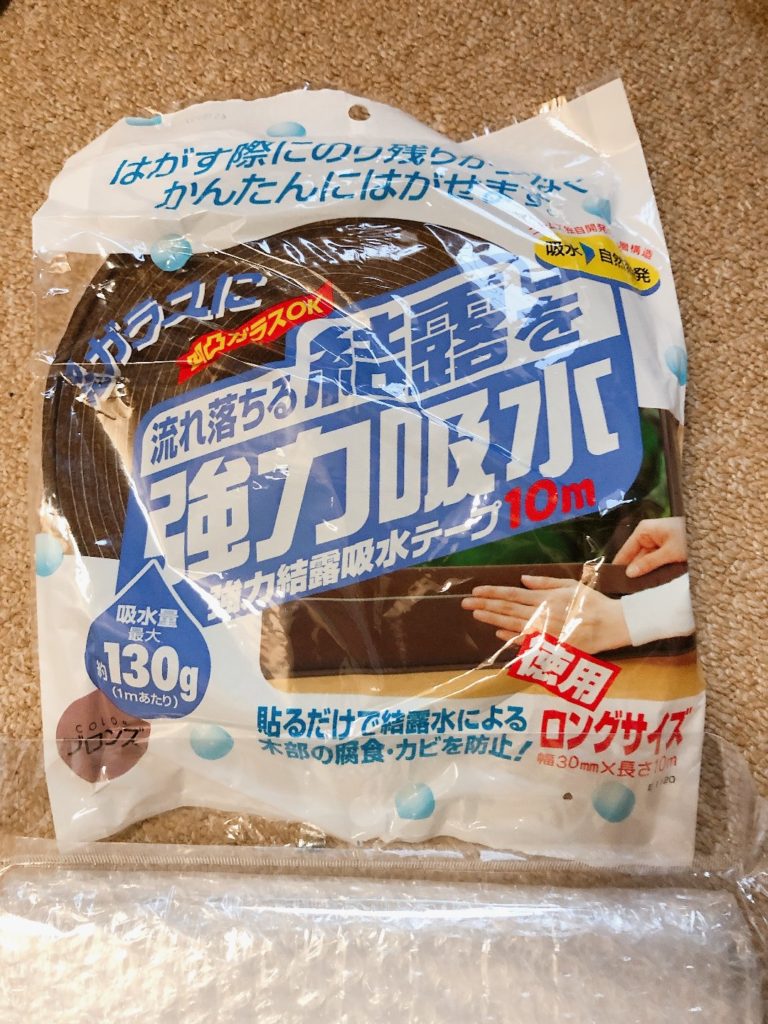

【結露対策】吸水テープを貼る

結露吸水テープです。

結露水をテープで吸収して、昼に蒸発させるという便利な商品です。百均でも売っているのですが、今回は百均では買っていません。

というのも、百均には黒色しか売っていませんが、我が家の窓枠は茶色なのです。見た目に拘らないとはいえ、窓枠の色ぐらいは合わせることにしました。実際のところ、安い吸水テープは水を吸うので剥がれやすいときがあります。

しかし、この吸水テープは、実際のところ吸水性能よりも断熱性能の方が効果的だと感じます。周りの窓枠は結露してもこの吸水テープ部分は結露しません。貼る価値は大いにあります。

貼る前には雑巾などでしっかり汚れを拭きとりましょう。吸水性能だけでなく、断熱性能を高めるために、窓側だけでなく家側のアルミ部分も含めてアルミ部分が露出しているところにすべて貼りつけます。幅が狭いところも細く切って貼りつけます。

このように、窓枠の下枠と縦枠、部屋内のアルミ部分にも貼ります。

部屋から窓を見ると、窓の下の方は、断熱シートと吸水テープしか露出していない状態です。我が家のサッシはフェルト製に見えます。

結露が常態化するとカビが生えたり、木が腐ったりと、いいことはありません。吸水テープを貼ったとしても、日頃の換気が必要なことは言うまでもありません。

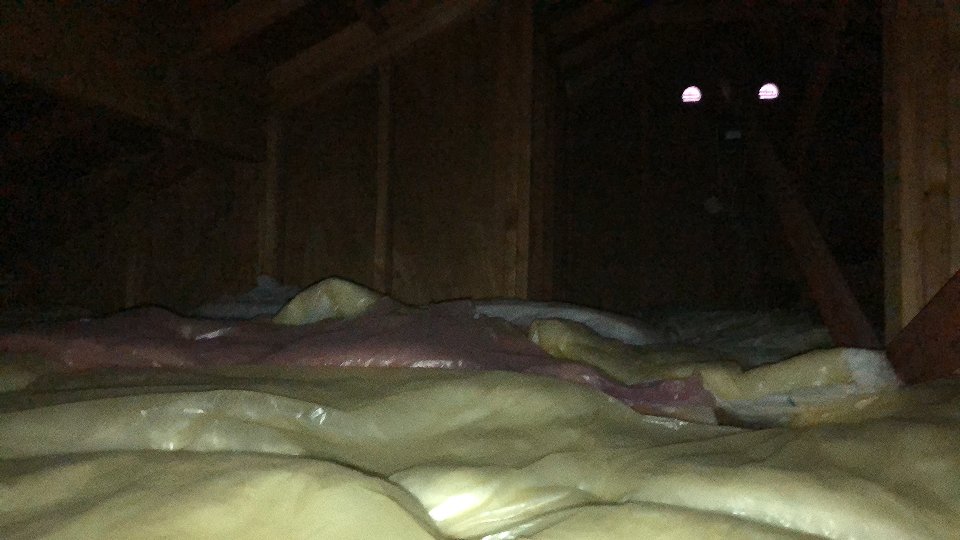

天井の断熱対策

暖かい空気は、上に上がります。天井の断熱性を上げれば、天井からの熱損失を減らすことができます。そのため、天井の対策はとても重要です。さらに、天井の断熱性能を上げることは簡単です。断熱材を追加で敷くだけです。

我が家は、屋根裏に元からあった断熱材の上に断熱材を追加して敷きました。これが効いているのかどうかは、正直よく分かりませんが、効いていると思っています。当然なのですが、かぶせている断熱材が1枚と2枚では効き目が違うはずです。

実際のところ、この対策は、断熱材を敷くだけなのでとても簡単で、しかも安い!とりあえず、やっておいたという感じです。

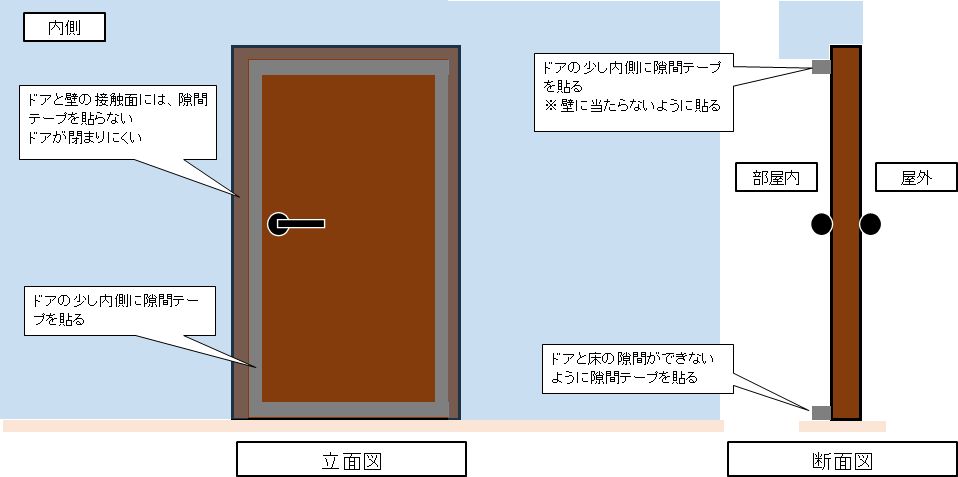

玄関ドアの断熱対策

我が家のドアはアルミ製なので、断熱性が低いと常々思っていましたが、ドアは素材性能よりも隙間を埋めることも重要だと思います。当たり前といえば当たり前なのですが、玄関ドアにも隙間があります。

台風が直撃したときに、ドアの下の隙間から風がピューピュー入ってきたことで思っている以上に隙間があることが分かりました。このときは暴風雨だったので、雨水がドアの下の隙間から吹き出てくるので、雑巾で押さえて防ぎましたが、冬もこの隙間を対策をした方がいいに決まっています。

この隙間を塞ぐために隙間テープを貼り付けます。ポイントは、玄関ドアと壁の接触面に隙間テープを貼らないことです。ドアが閉まらなくなるからこうするのですが、言葉では伝わりにくいので図面を作ってみました。図面でも伝わりにくいのですが・・・図面が下手ですいません。

隙間テープは、ドアと壁や床との接触面の隙間を塞ぐイメージで貼り付けます。

写真で見てみましょう。

ドアを閉めた状態

少しだけドアを開けた状態

ドアの端に貼らずに、ドアを閉めたときに隙間を塞ぐように隙間テープを貼ることがポイントです。戸当り部分に隙間テープを貼ってしまうと、ドアが閉まりにくくなるので気をつけましょう。

当然ですが、玄関ドアの下側や取っ手の逆も含めて4面の隙間を塞ぎます。信じるものは救われるレベルではなく、効きます。少し見た目は悪いですけど・・・

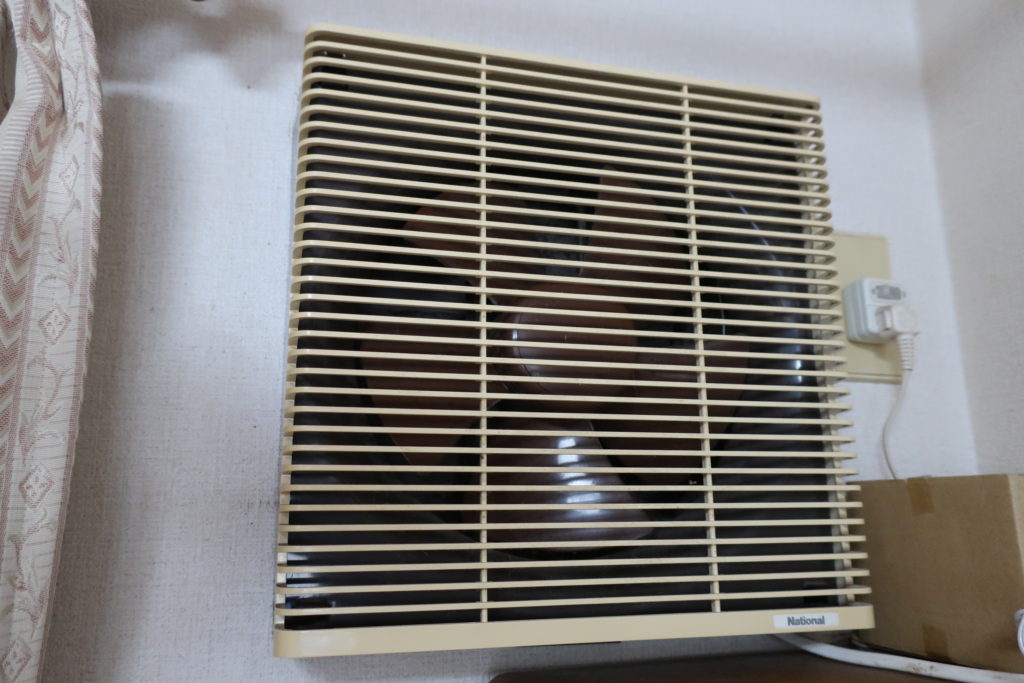

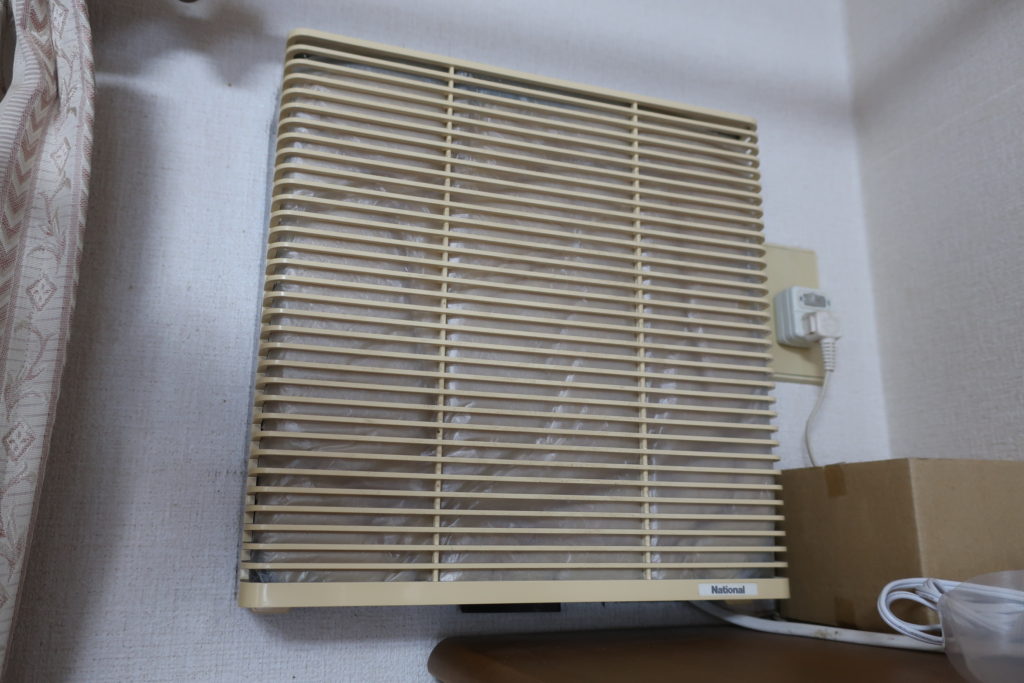

換気扇の断熱対策

換気扇を塞ぐ

夏は熱気を外に出すために結構使っている換気扇ですが、冬は冷気が入ってきます。隙間だらけですので、当たり前ですね。

我が家の部屋に付いている換気扇は、かなり隙間が大きいようです。運転時の隙間は問題になりませんが、使っていないときの隙間に問題があります。

しかも、換気扇は部屋の上部に設置されているので、確実に熱気が逃げています。そこで、天井用の断熱材を換気扇に挟み込んで隙間風を防ぎます。

天井の断熱材を少し細工してというほどでもないですが、この断熱材をハサミで切ってビニールで包み込むようにセロハンテープで整えて、ちょうど換気扇カバーに収まるように作ります。

これをそのまま換気扇に取り付ければ出来上がりです!

断熱材は、スポンジやバスタオルなどを利用しても十分有効だと思います。

取り付けてみるとまったく冷気が入って来ません。これまではここからかなりの冷気が入っていたんだなあと実感しました。見た目も悪くないし、いい対策です。

ところで、上の写真で分かりますが、換気扇のコンセントにはスイッチ付きコンセントを取り付けいます。

このスイッチを切っておけば、壁の換気扇スイッチを入れても換気扇は廻りません。コンセントを抜いておいても同じ結果ですけど、スイッチを付けたほうがスマートですね。

サンルームの断熱対策

サンルームの寒さは他の部屋とは段違いです。床も壁も天井も断熱などまったく考えられていない商品ですから、困ったものです。

サンルームの薄い床下は直接外気に触れていますので、冬のサンルームの気温は外気とほとんど同じです。ネコも秋まではサンルームのパトロールをしていますが、冬は寒くてパトロールをサボります。

まずは、床下の空気を外気と遮断します。サンルームの床下に板を張り付けます。

サンルームの床下を板で遮断した状態です。なるべく隙間を減らしたいので、養生テープを貼り付けます。養生テープははがしやすいので、翌春はきれいにはがせます。

養生テープは基本黄緑色ですが、白色の方がちょっと見た目がマシです。

この対策をするまで、サンルームの結露はすさまじいものがありました(床さえも結露していた・・・)が、この対策で結露がほとんどなくなりました。

サンルームの冷気も基本的に床からやってきていたようです。効果絶大です。

その後のサンルームの対策の追加です。

養生テープは剥がれやすいことと、春に剥がし残した場合は、テープが劣化してアルミサッシにこびりついて剥がれなくなるのです。

そのため、板を固定するために、レンガやブロックを置いています。多少の隙間は諦めています。養生テープを貼った方が隙間は少なくなると思いますが、この方法でも今まで変わらない効果を発揮しているような気がします。

また、床下を塞ぐための板は塗装することで、見た目が良くなることはもちろん、劣化することも防止します。

部屋の湿度を上げて体感温度を上げる

21世紀になったあたりから、暖房時の体感温度を上げるために注目されてきたのが湿度です。同じ温度であっても湿度が上がれば暖かく感じます。

エアコンや電気ヒーターなどは、部屋を加湿すると効果的に暖房できます。しかし、石油ファンヒーターなどは、灯油を燃やすことで酸素と化合して水が発生します。この水は水蒸気として部屋に飛びますので、暖房すると同時に加湿されるのです。理論上、灯油1Lにつき1Lの水蒸気が発生します。そのため、石油ファンヒーターを使用すれば、湿度が上がるので窓に結露が発生しやすいわけです。結露する理由は外気との温度差だけではないのです。

つまり、石油ファンヒーターを使用するにあたっては加湿はそれほど重要ではありません。

※温度が上がると飽和水蒸気量が増えるので、湿度は相対的に減る方向ですので、加湿が必要な場合もあります。

ここでは、エアコンなどを利用する場合の加湿方法についてまとめます。

加湿機

電気代が掛かりますが、加湿機が簡単で便利です。

湿度を計測しながら、運転してくれるので安心です。暖房と同時に加湿機を動かしましょう。

洗濯物を干す

洗濯物の部屋干しです。

結局、これが最強だと思います。部屋は加湿されるし、洗濯物はよく乾くし、電気代も掛かりません。我が家は夏よりも洗濯物が早く乾くので、冬に洗濯物が乾かないという話は出ません。

でも、お客さんがいないときだけ有効な技ですね。

鍋を食べる

料理と部屋の加湿を効果的にできるのは、鍋料理です。鍋料理で心も体も温めましょう。

しかし、油料理をする際は換気扇を利用しましょう。料理によりますが、カビや臭いとの新たな戦いが始まってしまいます。

何事もやりすぎは注意です。

お風呂の水蒸気を部屋に引き込む

換気扇でお風呂の温かい水蒸気を捨てるのはもったいない。温度の高い水蒸気は捨てずに部屋に引き込んで利用しましょう。しばらくお風呂のドアを開けておくだけです。まれに火災報知機が発報することがありますので、注意しましょう。

実際のところ、お風呂の水蒸気を部屋内までうまく流すのは少し難しいです。

まとめ

寒い家を少しでも暖かくするための方法についてまとめましたが、いかがだったでしょうか。

断熱は、いかに外気と隔絶するかがポイントのように思いがちです。

実際、隔絶するに越したことはないですが、隔絶することは不可能です。

実際のところ、断熱とは、「複数の空気層をいかに作るか」に尽きます。

段ボールは空気層を持つ素材ですので、うまく使えば最強の断熱材になります。カーテンも空気の層を閉じ込めるように窓に掛ければ、断熱層として有効に機能します。

じゅうたんの下にアルミシートやパズルマットを敷くことも、厚さによって断熱をしているというよりも、敷くことによって空気の層を増やしているので効果がある面も無視できないと思います。

たくさん靴下を履けば暖かいに決まっています。複数の靴下が温かいのではなく、複数の靴下がそれぞれ空気の層を作っているので温かくなる面が大きいのです。

この考えを家にも当てはめて対策しましょう。

とにかく、敷けるものはなんでもじゅうたんの下に敷きましょう。窓にもシートを貼って断熱に努めましょう。そして、寒い冬を快適に過ごしましょう!

ちなみに、夏も涼しい家を作るために格安でできる限りの努力をしています。

こちらも参考にどうぞ。

コメント

とても参考になり、いくつか実践させて頂きました。リビングはお陰様で随分と体感温度が変わったように感じます。次は和室をどうにか温かく出来ないかと考えておりますが、何か良いアイディアがございましたら教えて頂きたいです。

チョコさん

和室は難しいですね。

畳は一度温まったらなかなか冷えないので理想の敷物のはずですが、なかなか温まらないので難しいですね。畳は、フローリングよりも明らかに断熱性が優れているんですけどね。

布団が冷たくて困っていらっしゃるなら、敷布団の下に一枚なにか敷くだけでもずいぶん暖かくなりますよ。

日常であれば、私はスリッパはいてます。

あまり参考になりませんね。すいません。

築15年の家に住んでいますが、とても参考になりました!

天井裏や壁の断熱についても、何か試されたことがあれば紹介してほしいです。

天井裏に断熱材を追加して敷いていることを紹介していませんでしたので、追加して掲載しました。

対策をしていたのに載せることを忘れていました。ご指摘ありがとうございます。

ところで、壁の対策はほとんど考えたことがありません。

壁よりも窓の放熱が断然大きいので、窓を強化した方が効果が高いと思います。

冬になると窓を全部壁に変えてしまいたいと思いますね。